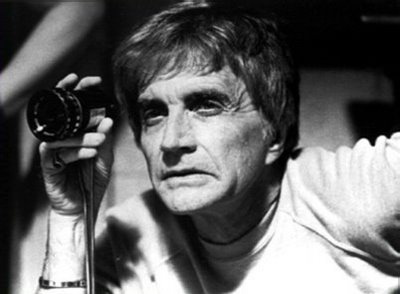

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Blake Edwards ce mercredi. Même si il ne tournait plus depuis les années 90, même si il s’en est allé à l’age vénérable de 88 ans, j’ai l’impression qu’il va me manquer quelque chose. Si j’ai découvert le cinéma avec Eddy Mitchell et sa Dernière Séance, c’est pendant les années fac que j’ai véritablement fait mon éducation. Après la séance du soir, on se retrouvait dans le deux pièce de Loïc pour des discussions passionnantes autour du septième art. Ensuite, on passait la nuit les yeux rivés sur son 36 cm à enchaîner les classiques empruntés à ses parents : Il y avait les grands maîtres (Godard, Ford, Hawks, Hitchcock, Cronenberg…), les potes (Craven, Carpenter, Coppola …) et les gourmandises, comme Billy Wilder ou Blake Edwards. Impossible de clore la session sans une bonne comédie, et les murs tremblaient sous nos éclats de rire. Au petit jour, c’est l’âme légère, le sourire aux lèvres et les yeux au milieu de la figure que je regagnais ma triste chambre universitaire. Nostalgie, quand tu nous tiens…

Je ne reviendrais pas sur les œuvres majeurs du bonhomme, j’ose espérer que les médias feront leur boulot et ne s’en tiendront pas qu’à La panthère rose (1963). Blake Edwards était bien plus que cette franchise avant l’heure, dont il a enchaîné d’innombrables suites plus consternantes les unes que les autres parce que, comme il disait, il faut bien manger. On gardera de lui l’image du gagman de génie au timing redoutable, qui fait – littéralement – exploser sa maîtrise avec La Party (1968). C’était aussi un ardent défenseur de la différence, comme il le montre dans Victor, Victoria (1982) où il fait endosser à son épouse Julie Andrews le rôle d’une femme qui se déguise en homme qui se déguise en femme.

C’est la fin de sa carrière que je préfère, depuis Boire et déboires (1987) et sa technique si particulière pour faire rentrer un molosse dans son enclos, à son dernier film (hors Panthère), Dans la peau d’une blonde (1991), où Helen Barkin accomplissait une performance de haute volée en incarnant un queutard machiste réincarné dans le corps d’une femme.

Il existe deux véritables joyaux dans cette période mésestimée. D’abord Meurtre à Hollywood (1988), hommage sincère et touchant au cinéma de l’âge d’or. Wyatt Earp (James Garner), engagé comme conseiller technique sur le tournage d’un film sur ses propres exploits à O.K. Corral, rencontre le jeune acteur Tom Mix (Bruce Willis) qui doit interpréter son rôle. Tous deux se retrouvent embringués dans une enquête qui a pour cadre le milieu des studios hollywoodien. En filigrane, on pouvait y lire une critique acerbe des mutations qui ont changé la machine à rêve en machine à fric, le tout truffé de références, depuis L’homme tranquille à La guerre des étoiles en passant par Chaplin.

L’autre pépite, c’est L’amour est une grande aventure (1988). John Ritter y incarne un écrivain talentueux qui n’arrive plus à écrire et passe sa vie à picoler et à tringler tout ce qui porte une jupe. Viré par sa femme suite à une énième infidélité, il se retrouve au fond du trou et tente douloureusement de remonter la pente. C’est ce qui est touchant dans toute l’oeuvre de Blake Edwards : cette indécrottable foi en l’être humain et en la rédemption. Mais toujours parsemé de gags hilarants : ici, on a droit entre autre à une variation lumineuse de la classique scène d’amant dans le placard, et à une réplique imparable : à un juge qui lui demande pourquoi il était en excès de vitesse, Ritter réponds : « j’étais pressé, votre honneur ». Le vénérable juge clôt le sujet par un magistral : « Moi aussi! C’est 500$ d’amende ou trente jours »

Difficile de retrouver cet humour si particulier dans le cinéma contemporain : on y a cru avec les deux premiers films d’Harold Ramis, à présent perdu pour la cause, mais c’est bien tout. Les temps changent, les goûts du public aussi. Ça ferait presque regretter le passé…