– Tu as un problème avec les portes ?

– Tu as un problème avec les portes ?

La terre est recouverte de neige. Un train traverse le monde en faisant une immense boucle. Ce train est une micro-société. Le lumpenprolétariat dans le wagon de queue, un dictateur dans la locomotive, la classe moyenne au milieu. Tout le monde est à sa place et doit rester à sa place mais une révolte se prépare.

Un film adapté d’une bd française, un mélange d’acteurs de différentes nationalités dont de nombreux venant des États-Unis (pas n’importe qui non plus, Tilda Swinton, Ed Harris ou John Hurt par exemple), du grand spectacle, on pouvait se demander si la créativité du coréen Bong Joon-Ho pourrait être étouffée.

Memories of murders, The host, précédents films du cinéaste, étaient déjà de grands films de genre (policier, de monstre), ce qui n’empêchait en rien BJH d’amener son univers personnel. Un regard tendre sur des héros losers, du grotesque pouvant surgir à n’importe quel moment transformant une scène dramatique, héroïque ou d’angoisse en scène drôle et absurde et vice-versa avec un grand sens du contre-temps.

Le début de Snowpiercer pourrait laisser craindre une normalisation de la vision du cinéaste. Curtis, le héros, beau gosse sombre, son acolyte jeune et enthousiaste, un enfant noir tout mignon qui joue avec un ballon, un vieux sage handicapé, un décorum verdâtre de la misère qui pourrait rappeler certains films de Jeunet (en plus vivant heureusement) mais très vite ça dérape, ce début déjà vu se détraque avec l’arrivée de Tilda Swinton. Quand on la voit, monstrueuse, délivrant un discours étrange et effrayant à côté d’un homme roux édenté le bras bloqué à l’extérieur du train, une chaussure sur la tête, on comprend alors que nous ne sommes pas dans un blockbuster hollywoodien mais bien chez BJH avec cette bizarrerie, ce rappel politique (la chaussure comme symbole de la rébellion comme ce fut le cas pour la chaussure envoyée sur Bush). Ça se confirme avec l’arrivée de Song Kang-Ho et Ko Asung (qui jouaient le père et sa fille dans The host), deux personnages complètement défoncés pendant tout le film.

Ainsi tout ne sera pas comme on peut s’attendre dans un cinéma de pur entertainment, d’abord par sa vision nihiliste, les scènes de combat sont dures, noires comme dans ce moment de combat à la hache, où tout paraît soudain ne plus avoir de sens, la scène ne semble jamais devoir s’arrêter, devient presque abstraite, il y a à la fois le souffle de révolte et la morbidité de la violence. Il faut avancer de wagon en wagon mais les cadavres parsèment le train, les combats s’enchaînent. Les héros sont loin d’être des personnages positifs entre un artificier drogué et un leader au passé lourd, tout semble contaminé. Le cinéaste évite le cynisme absolu (et facile aujourd’hui) que la dernière partie pourrait laisser craindre (avec ce twist final qui a le mérite d’éclairer différemment le début mais qui est un peu laborieux), dans un dernier geste politique, dans une dernière action où le héros du film n’est peut-être pas celui qu’on croit. Il refuse alors qu’on sorte de ce film en considérant que la révolte est inutile et que tout le monde doit rester à sa place, même s’il nous laisse croire qu’on pourrait adhérer à la cohérence folle du dictateur.

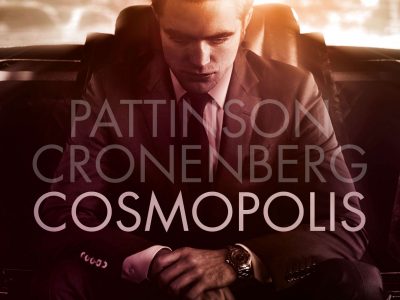

La créativité et la drôlerie de BJH (qui le distingue des cinéastes qui ne se dépare jamais d’un sérieux écrasant de grand Auteur post-moderne comme on peut le voir dans les derniers Christopher Nolan) se déploient avec la scène délirante dans la salle de classe, l’anniversaire, les scènes de violence dans le sauna qui rappelle des films de Cronenberg récents (Les promesses de l’ombre bien sûr mais aussi History of violence), on se laisse aller au plaisir d’un film où tout, absolument tout, peut arriver, surtout qu’on s’en fout vite de la vraisemblance.

La force d’une hybridation est dans la capacité à utiliser la force de différents cinémas qui se mélangent, à ne pas en négliger l’un pour l’autre. La noirceur, l’humour, la critique politique, l’humanité de BJH sont présents (peut-être malgré tout à un degré moindre que dans The host plus solide dans son ensemble) mais le pur spectacle est là aussi, il ne triche pas avec ça.

La beauté simple et puissante des paysages enneigés, de ce train filant sans fin, des différents wagons, le travail somptueux sur les couleurs, entre le gris du début et l’arrivée de la lumière puis de la nature, la précision et l’efficacité des scènes de combat à la main, à la hache, à la torche, les combats à l’arme de feu de wagon à wagon, le plaisir ludique de savoir comment les personnages vont avancés (un cinéma de dispositif qui rappelle alors Une journée en enfer de John Mac Tierman). Le rythme est intense de la claustrophobie du début à l’alternance des moments de violence puis de repos, de flottement, d’humour avec cette capacité à maintenir un état d’excitation alors que l’on reste dans un espace clos, alors que l’histoire est d’une grande simplicité puisque finalement il s’agit uniquement de la traversée d’un train de l’arrière vers l’avant.

Snowpiercer, le Transperceneige, (Snowpiercer) de Bong Joon-ho, Corée du sud, 2013 avec Chris Evans, Song Kang-Ho, Ed Harris, Tilda Swinton, Ko Asung…